故事的力量絕不會褪色

推理評論家 玉田誠

二〇〇九年に日本の講談社から『アジア本格リーグ』の一冊として刊行された本作が、こうして装いを新たに再び台湾で復刊されたことを、日本に紹介した訳者として嬉しく思う。本作『錯置體』は、長編作品として日本に紹介された、華文本格ミステリの嚆矢といえ、当時の紹介文には「台湾ミステリーの最前線をリードする、鬼才の異形の本格ミステリー」とあり、その扇情的な惹句の通り、本格ミステリの定石を大きく逸脱した野心的な作品である。

その作風は、怪奇と幻想と、そして推理が未分化のまま混沌としていた『宝石』『新青年』の探偵小説を彷彿とさせるとともに、本格ミステリの定石から大きく逸脱した試みは、いま読み返しても賛否両論を巻き起こすであろうと感じる。

物語は、語り手の藍霄が受け取った奇怪なメールによって幕をあげる。メールの差出人である王明億が訴えるその体験はまさに奇妙としかいいようがない。カフェで大学の同期たちと談笑しているさなか、彼がトイレから戻ってくると、周りの仲間全員が自分のことを忘れてしまっていたというのである。まるで席を立っていたほんの一瞬に、周りの世界はこともなく入れ替わってしまったとでもいうのか。まるで異次元に入り込んでしまったかのように――まさにホラーか、SFのような「幻想的な謎」は、読者の興味を惹きつけるに相応しい。

だが、ここで注目したいのは、そうした「幻想的な謎」そのものではなく、探偵である泰博士がこの謎を解き明かす端緒となる「気づき」であろう。彼は、この記述にある厳密さ、緻密さ、正確さに疑問を抱き、そこから犯人の残した足跡を辿って、真相ヘと近づいていく。厳密さ、緻密さ、正確さこそは、本格ミステリにおいて重要視されるべきものであるが、本作では、こうした本格ミステリの謎解きを成立させる構成要素そのものに疑義を呈しているのである。

こうした挑戦的な、そして実験的ともいえる本作の趣向は、作者の狙いなのか、どうか。本作の「第五章

秦博士的獨木橋」において、作者は、語り手である藍霄に、本格ミステリにおいて「最理想的解謎是在全書的最後一行,這樣才能得到最強的意外性!」と語らせている。では、本作は、果たしてこの「最理想的解謎是在全書的最後一行,這樣才能得到最強的意外性」を満たした物語であろうか。おそらく読者の多くは、本作の「最後一行」で明らかにされるある決定的な真相については、複雑な感慨を抱かれるのではないか。ここには、読者をあっと驚かせる良質なカタルシスは存在しない。むしろこの感覚は戸惑いや疑念に近いのではないか。胸がざわつくような、後味の悪さ。果たしてここで語られているものは真相なのか、どうか。探偵の明快な謎解きによって、謎という混沌は平時の安寧へと収束するはずが、ここでも本作は、本格ミステリの定石からはまったく外れていることに読者は気がつくであろう。

また本作をフーダニットの謎解きの視点から見ても、この真相は「最後一行」と同様、読者はやや煮え切らない読後感を抱かれるのではないか。意外な犯人には違いない。だが本作におけるフーダニットは、決定的な一人の犯人を炙り出すものではない。ある属性を隠蔽する目的で犯人が仕掛けた誤導への異様なまでの執着は、逆に犯人の足跡となり、探偵が真相へと近づくきっかけをつくってしまっている。この点は、先に述べた、厳密さ、緻密さ、正確さに対する姿勢と共通する。すなわち、本格ミステリが遵守していた「お約束」を軽やかに裏切り、読者の心中に戸惑いや疑念を惹起させる仕掛けこそが、本作の狙いであり、それがまた本作の日本版では「異形」という言葉によって紹介されたった所以であろう。

さて、『アジア本格リーグ』の一冊として、中国、韓国、インドなどの作品とともに日本で翻訳刊行された本作であるが、ここからは、この企画が生まれた経緯について語ってみたい。筆者がこの企画を提案した当時、自分の念頭にあったのは、一九八三年から一年をかけて刊行された集英社の『ラテンアメリカの文学』シリーズと、八〇年代から九〇年代前半に水声社から刊行された『アンデスの風』だった。海外の作品といえば欧米の作家のものしか読んだことのなかった筆者が、コルタサル(Julio Cortázar)、アドルフォ・ビオイ=カサーレス(Adolfo Bioy Casares)、サルバドール・エリソンド(Salvador Elizondo)といった、見知らぬ地の作家の、鮮烈にして異色なる物語を知るきっかけを与えてくれたのがこうした叢書であった。

八〇年代から九〇年代にかけて、日本の出版社にはまだ勢いがあり、未知の文学作品を広く紹介し得る余裕があった。『アジア本格リーグ』が企画された当時においても、八〇年代から続く挑戦的な気概はまだ出版界に残されていたということであろう。もちろん、冷言や林斯諺といった作家による野心的な作品が台湾で相次いで刊行され、いよいよ台湾ミステリが世界へ飛翔し得る実力を発揮し始めた時期と重なっていたことも幸いし、『アジア本格リーグ』はスタートした。果たしてこれが成功であったかどうか、――その点については未来の判断に委ねることにしよう。

ともあれ、いまや陳浩基の名前は、日本のミステリ読者の多くが知るところであり、彼の活躍の場である香港でいえば、冒業という恐るべき才能も生まれている。ミステリよりさらに幅広いジャンルにおいて活躍する薛西斯など、まだまだ日本に多く紹介される「べき」作家の作品は数あれど、日本の読者がそうした傑作群を読めるようになるかどうか――それは、物語の魅力や作家の実力とは関係なく、偏に日本の経済状況にかかっているといえる。日本における出版市場は縮小を続けており、データを見るにつけ、文化の興隆は経済に依存するという厳然たる事実に愕然とする(台湾はまた事情が違うであろうか)。

とはいえ、物語の力が色褪せることは決してない。

本作のように、過去作がこうして再び多くの読者の目にとまり、またそこから新たな物語が生み出されるであろうことを、筆者は願ってやまない。

***

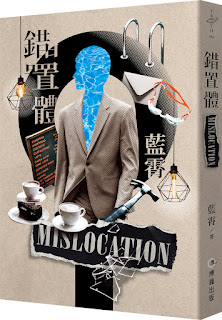

本書曾於二〇〇九年入選日本講談社的「亞洲本格聯盟」系列,並發行日文版,今年臺灣即將推出新版,筆者很榮幸能有機會擔任舊版的譯者,將這本書介紹給日本的讀者們。《錯置體》這部作品是第一本進入日本市場的長篇華文本格派推理小說,當時的文案介紹它是「臺灣推理的領航者,鬼才作家獨樹一格的本格派推理小說」,而也正如這句引人注目的文案所云,這部野心之作大大跳脫本格派推理的既定模式。

作品有種詭譎神祕、超脫現實又結合推理的複雜風格,類似《寶石》、《新青年》的偵探小說,其大膽跳脫本格派推理既定模式的嘗試,如今再次讀來,仍然覺得評價恐怕很兩極吧。

小說是從故事敘述者藍霄收到一封奇怪的電子郵件揭開序幕。寄件人王明億在信中提到的遭遇只能以離奇來形容──他稱自己原本和大學同學們在咖啡店聊天,豈料他去了一趟洗手間回來,在場所有人竟忘了他是誰,彷彿他只離開座位一秒,整個世界就被人調了包,自己誤闖進異次元空間一樣──這種恐怖小說,或者說科幻小說的「非現實之謎」,正好適合挑起讀者的好奇心。

然而這裡應該注意的不是這類「非現實之謎」,而是偵探秦博士解謎的線索,亦即他的「發現」。他懷疑這段敘述內容是否嚴謹、縝密、正確,進而循著犯人留下的足跡逐步接近真相。「嚴謹、縝密、正確」正是本格派推理必須重視的部分,然在本作中,這類使本格派推理的解謎得以成立的構成要素,反而啟人疑竇。

本作這種挑釁的,也可說是實驗性質的意圖,是作者的用意嗎?在書中「第五章

秦博士的獨木橋」提到本格派推理時,作者安排敘述者藍霄說:「最理想的解謎是在全書的最後一行,這樣才能得到最強的意外性!」那麼本書的故事究竟是否滿足「最理想的解謎是在全書的最後一行,這樣才能得到最強的意外性」呢?恐怕多數讀者對於在本書「最後一行」揭露的決定性真相,都懷抱著複雜的感慨吧?讀者在這裡感受不到驚喜也沒有得到心靈淨化,讀完反而有種更類似困惑與猜疑的鬱悶感。這裡說的是真相嗎?偵探節奏明快地解謎,照理說應該解決了混沌的謎團,恢復如常的平靜,但讀者應該會發現,本作在這部分仍然完全偏離本格派推理的既定模式。

此外,從破解「誰是凶手?」之謎的角度來看本作也會發現,真相就跟「最後一行」一樣,讀者的感想也有些模稜兩可。犯人的身分確實令人意外,但本作的「誰是凶手?」並沒有抽絲剝繭出最關鍵的那位犯人。犯人異常執著於自己為了隱藏某屬性而精心安排的誤導中,反而導致犯人留下足跡,也創造出偵探靠近真相的契機,這種設定符合前面提過的「嚴謹、縝密、正確」,換言之它輕巧地背離了本格派推理遵守的「套路」,在讀者心中埋下困惑與猜疑,這才是本作的目的,也是本作的日文版文案用「獨樹一格」來形容的原因。

回歸正題,筆者接下來想談談本作當初與中國、韓國、印度等地的作品一同翻譯成日文版,入選「亞洲本格聯盟」系列的來龍去脈。當時提出這個企劃時,我想到的是集英社從一九八三年起耗時一年出版的「拉丁美洲文學」系列,以及水聲社在八〇年代到九〇年代前半發行的《安第斯之風》。提到海外作品只讀過歐美作家作品的筆者我,就是透過這類叢書,才有機會接觸到胡利奧‧科塔薩爾(Julio Cortázar,阿根廷作家,代表作《跳房子》)、阿道夫‧比奧伊‧卡薩雷斯(Adolfo Bioy Casares,阿根廷作家,代表作《莫雷爾的發明》)、薩爾瓦多‧埃利松多(Salvador Elizondo,墨西哥作家,代表作《法拉伯夫》)這些陌生國度的作家強烈又獨特的作品。

日本的出版社在八〇年代到九〇年代中期仍然衝勁十足,有餘力廣泛介紹未知的文學作品給日本國內的讀者,在規劃「亞洲本格聯盟」企劃當時,出版界也仍殘留著從八〇年代承接而來的挑戰氣魄,當然更值得慶幸的是,這段時期臺灣正好也陸續出版冷言、林斯諺等作家野心勃勃的作品,臺灣的推理小說開始發揮飛向世界的實力,「亞洲本格聯盟」也於焉展開。結果究竟是成是敗,這點就交由未來去評斷。

總之,現在日本的推理小說讀者多半都聽過陳浩基的名字,而在他活躍的香港也出現了才華過人的冒業。另外還有薛西斯等跨足推理小說以外更大領域的作家。雖然還有許多作家的作品「應該」要介紹給日本讀者,但日本讀者能否接受這類傑出作品,事實上與故事本身的魅力或作家實力無關,而是與日本的經濟狀況有關。日本的出版市場持續萎縮,看看統計數字就會驚訝發現,文化的興盛實則仰賴經濟發展(臺灣或許又是不一樣的情況吧)。

話雖如此,但是故事的力量絕不會褪色。

筆者期待舊作品都能夠像本作這樣,有機會再度出現在諸位讀者面前,從而催生出嶄新的故事。